Inhaltsverzeichnis

- Wasserstoff als Energieträger: Die grüne Transformation der Moleküle

- Die Nationale Wasserstoffstrategie der Bundesregierung

- Die Transformation der Energieinfrastruktur

- Wasserstoff in der Praxis: Was passiert gerade?

- Einspeisung ins Gasnetz wird getestet

- Netzstrukturen entstehen

- Pilotprojekte zur Wasserstoffproduktion in Deutschland

- Import und internationale Kooperationen

- Neue Speicherlösungen

- Die Champagnerdiskussion

- Industrie: Grüner Wasserstoff als Schlüssel zur Dekarbonisierung

- Wärme: Grüner Wasserstoff in der kommunalen Wärmeplanung

- Verkehr: Grüner Wasserstoff für klimaneutrale Mobilität

- Fazit

Die Energiewende strebt eine Umstellung von fossilen Energieträgern auf nachhaltige Alternativen an. Dabei spielen grüne Moleküle wie Wasserstoff eine wichtige Rolle, insbesondere im Industrie-, Wärme- und Verkehrssektor. Doch was passiert, wenn die Moleküle „grün werden“?

In unserem Artikel erläutern wir, was die Transformation für unsere Infrastruktur bedeutet, welche Voraussetzungen wir bereits erfüllen und wo noch Handlungsbedarf besteht. Außerdem beleuchten wir die Fragestellung: Wo werden wir Wasserstoff in Zukunft einsetzen?

Wasserstoff als Energieträger: Die grüne Transformation der Moleküle

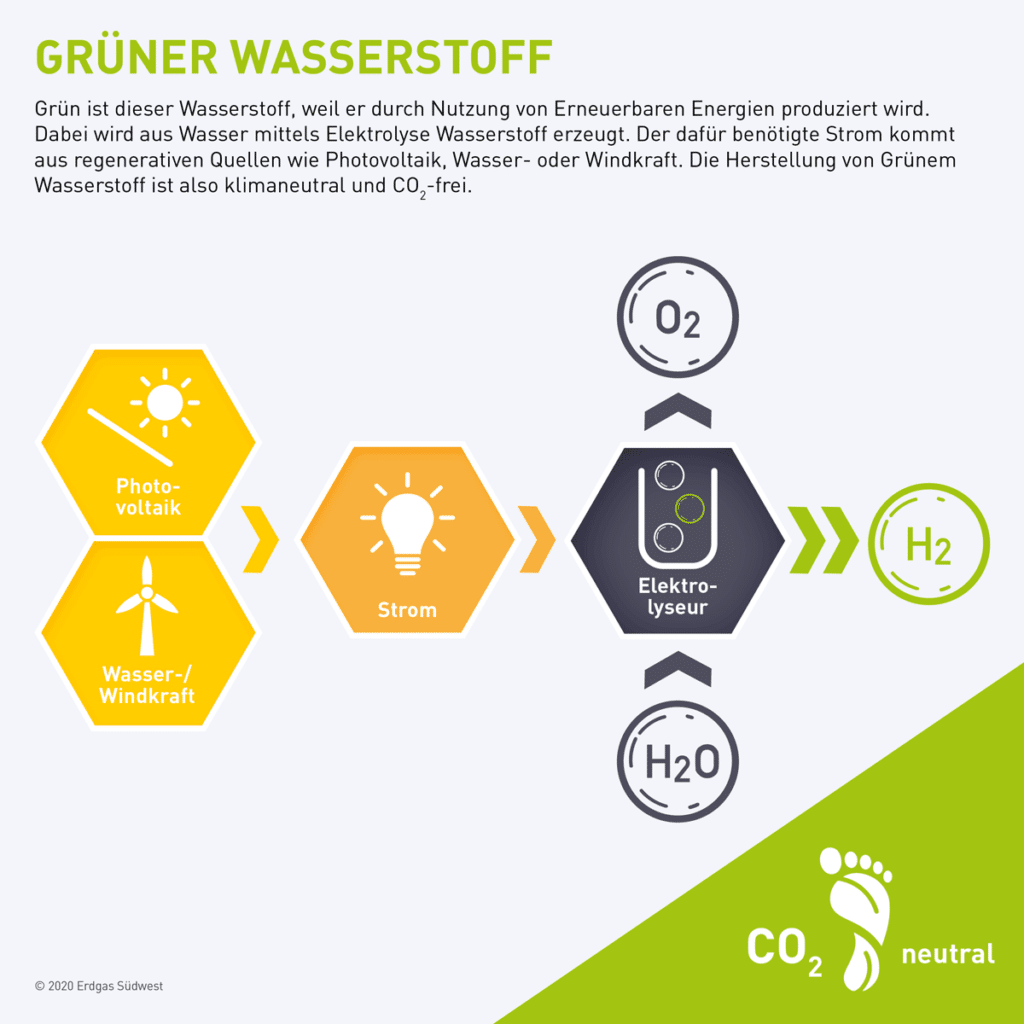

Wasserstoff entsteht durch Elektrolyse. Dabei wird mit Hilfe von Strom Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff aufgespalten. Nur wenn der eingesetzte Strom aus erneuerbaren Energien stammt, entsteht CO2-freier grüner Wasserstoff.

Grüner Wasserstoff spielt als klimafreundlicher Ersatz für fossile Energieträger eine wichtige Rolle bei der Energiewende. So kann er zum Beispiel nach dem geplanten Kohleausstieg als Ersatzbrennstoff die Grundlast in den Kraftwerken auch dann sicherstellen, wenn es bei sogenannten Dunkelflauten nicht genügend Strom aus erneuerbaren Quellen gibt.

Oder er könnte als Speichermedium für Strom aus erneuerbaren Energien dienen und eine Molekülwende einläuten. Aktuell stellt das aber noch eine Herausforderung dar.

Die relevanten Sektoren, in denen Wasserstoff als Energieträger benötigt wird, sind Industrie, Wärme und Verkehr. In der Industrie wird Wasserstoff beispielsweise bei der Stahlproduktion und bei chemischen Prozessen eingesetzt. Im Bereich Wärme könnte Wasserstoff perspektivisch für die Wärmeversorgung genutzt werden. Und im Verkehrssektor liegt großes Potenzial beispielsweise im Fernlastverkehr.

Die Nationale Wasserstoffstrategie der Bundesregierung

Die Bundesregierung versucht, mit der Nationalen Wasserstoffstrategie die Voraussetzungen für die klimaneutrale Transformation der Energieversorgung zu schaffen. Deutschland soll sich als einer der führenden Anbieter der Wasserstofftechnologie etablieren und die Energiewende entscheidend vorantreiben.

Die Strategie bildet die Grundlage für den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft und umfasst folgende Kernpunkte:

- Beschleunigen des Markthochlaufs von Wasserstoff und deutliches Steigern des Ambitionsniveaus

- Sicherstellen einer ausreichenden Verfügbarkeit von Wasserstoff durch inländische Produktion (10 GW bis 2030) sowie durch Importe aus Partnerländern

- Schaffen einer effizienten und robusten Wasserstoffinfrastruktur durch Anpassung bestehender Netze, Aufbau eines Wasserstoff-Kernnetzes bis 2032 sowie Anbindung an internationale Netzwerke

- Etablieren von Wasserstoffanwendungen in Industrie, Wärme und Verkehr sowie Strom

- Anpassen der gesetzlichen Rahmenbedingungen, um regulatorische Hürden abzubauen und den Markthochlauf zu fördern

- Fördern von Forschung, Innovation und Fachkräfteausbildung, um Deutschland als weltweit führenden Standort für Wasserstofftechnologie zu positionieren 1

Nichts verpassen mit dem natürlichZukunft Newsletter

Neue Blogartikel rund um Heizen, Photovoltaik und ökologische Energie gibt es hier.

Jetzt Newsletter abonnierenDie Transformation der Energieinfrastruktur

Damit wir das Potenzial von grünem Wasserstoff für die Energiewende in Deutschland nutzen können, müssen wir noch einige Herausforderungen bewältigen. Die Nationale Wasserstoffstrategie ebnet den Weg für die Transformation hin zu einer Molekülwende, aber wie genau soll diese in der Praxis aussehen?

Ein zentraler Punkt ist die Umstellung und Anpassung der bestehenden Erdgasnetze. Durch die Forschungsarbeit und die Regelwerke des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.) ist klar: Rund 97 % der im deutschen Verteilernetz verbauten Komponenten sind bereits für den Einsatz von Wasserstoff geeignet bzw. können mit geringem Aufwand und zu moderaten Kosten umgerüstet werden.2

Im Rahmen der regulären Wartungsintervalle verbaut beispielsweise die Erdgas Südwest-Tochter, die Netze-Gesellschaft Südwest mbH, bereits ausschließlich Ersatzteile, die H2-ready sind.

Eine Studie des Energiewirtschaftlichen Instituts an der Universität zu Köln (EWI) im Auftrag des DVGW zeigt zudem eindrucksvoll, wie unterschiedlich sich die Netzausbaukosten bei Strom und Gas jeweils auf die Netznutzungsentgelte auswirken würden. Danach belaufen sich die Netzausbaukosten bei Strom (NEP23 Szenario 45B) bis 2045 auf rund 732 Mrd. Euro.

Für Privathaushalte würde dies einen Anstieg um 18 Cent pro Kilowattstunde (kWh) bedeuten, für das Gewerbe um 15,2 Cent/kWh und für die Industrie um 7 Cent/kWh.3 In einem 2. Szenario stellt die Studie einen Vergleich zu der Preisentwicklung bei Gas an.

Mit einer Wasserstoffregulierung, die mit der heutigen Erdgasregulierung vergleichbar ist, lägen die Netzausbaukosten bis 2045 demnach nur bei rund 69 Mrd. Euro. Für Privathaushalte würde der Anstieg somit nur 1,8 Cent/kWh betragen, beim Gewerbe 1,5 Cent und in der Industrie 0,4 Cent/kWh.(3)

Wasserstoff in der Praxis: Was passiert gerade?

Einspeisung ins Gasnetz wird getestet

Einige Netzbetreiber testen bereits Wasserstoffeinspeisungen: Im Rahmen des 2021 gestarteten Projekts „Wasserstoff-Insel Öhringen“ werden lokal begrenzt bis zu 30 % Wasserstoff ohne Probleme in das Erdgasnetz eingespeist.4 Und seit Beginn der Heizperiode 2023/2024 fließen für 11 Haushalte im Landkreis Pfaffenhofen sogar 100 % grüner Wasserstoff durch die Leitungen.5

Netzstrukturen entstehen

Außerdem sollen neue Strukturen und bis 2032 ein komplettes Wasserstoff-Kernnetz entstehen. Im Oktober 2024 hat die Bundesnetzagentur die Pläne für das 9.040 km umfassende Kernnetz genehmigt. Andreas Schick, Geschäftsführer der Netze-Gesellschaft Südwest mbH, begrüßt den Entschluss.

Er weist allerdings darauf hin, dass derzeit ca. 80 % aller Belieferungen von Erdgaskundinnen und -kunden nicht aus dem Transportnetz, sondern aus dem Verteilnetz erfolgen.

Angesichts des geplanten Verlaufs des Wasserstoff-Kernnetzes betont Schick:

„Vor allem im Süden Deutschlands ist eine flächendeckende Versorgung durch das Kernnetz nicht sichergestellt. Daher sind auch wasserstofffähige regionale Verteilnetze von zentraler Bedeutung.“

Darüber hinaus beteiligt sich Deutschland an dem grenzübergreifenden Netz European Hydrogen Backbone.6 Ziel dieser Projekte ist es, in Zukunft wichtige industrielle Cluster, Häfen und Regionen mit hohem Wasserstoffbedarf zu verbinden und zu versorgen.

Pilotprojekte zur Wasserstoffproduktion in Deutschland

Des Weiteren benötigt Deutschland vermehrt Erzeugungsanlagen für Wasserstoff. Die Bundesregierung verfolgt hier das Ziel, bis 2030 eine Elektrolysekapazität von 10 GW aufzubauen. Dies würde voraussichtlich 30 bis 50 % des deutschen Wasserstoffbedarfs decken.7

Einige Pilotprojekte zur Herstellung von grünem Wasserstoff laufen bereits. Beispielweise stellt in Wunsiedel im bayerischen Fichtelgebirge eine Produktionsanlage jährlich bis zu 1.350 t grünen Wasserstoff her.8

Im Reallabor H2-Whylen erzeugt die dortige Produktionsanlage aktuell rund 400 kg grünen Wasserstoff täglich und in Heilbronn entsteht im Rahmen des Projekts H2ORIZON seit 2019 Wasserstoff aus Windenergie für die Raumfahrt.9

Grüner Wasserstoff entsteht durch die Elektrolyse von Wasser mithilfe von grünem Strom. Nur dann ist er klimaneutral.

Import und internationale Kooperationen

Die Bundesregierung geht für 2032 von einem Wasserstoffbedarf von 95 bis 130 TWh aus. Hiervon müssen voraussichtlich 50 bis 70 % durch Importe aus Partnerländern gedeckt werden.10 Dafür strebt die Bundesregierung langfristige Partnerschaften mit Exportländern wie Norwegen, Australien oder Namibia an, in denen günstige Produktionsbedingungen für grünen Wasserstoff herrschen.

Neue Speicherlösungen

Um Wasserstoff als Energieträger effektiv zu nutzen, brauchen wir außerdem mehr Speichermöglichkeiten. Die Risiken im Handling von Wasserstoff sind dabei vergleichbar mit denen von Erdgas.

Neben der bereits bestehenden Drucktankspeicherung gilt die Kavernenspeicherung, also die Lagerung in unterirdischen Hohlräumen, als vielversprechende zukünftige Lösung. Aktuell befindet sich das Konzept in der Entwicklungs- und Erprobungsphase.

Die Champagnerdiskussion

Wasserstoff, vor allem grüner Wasserstoff, ist in Deutschland noch knapp. Aufgrund des hohen Energieaufwands bei der Produktion und der damit verbundenen hohen Kosten hat die Ökonomin Claudia Kemfert Wasserstoff als „Champagner der Energiewende“ bezeichnet.

Zentraler Diskussionspunkt ist, in welchem Sektor grüner Wasserstoff aktuell am dringendsten gebraucht wird und demzufolge vorrangig eingesetzt werden sollte. Derzeit sind das die Sektoren, die mit elektrischen Lösungen nur schwer zu dekarbonisieren sind, wie z. B. die Schwerindustrie, die chemische Industrie oder der Schwerlastverkehr.

Die Herausforderung besteht darin, grünen Wasserstoff zukünftig in großem Umfang und zu vertretbaren Kosten verfügbar zu machen. Die Nationale Wasserstoffstrategie arbeitet unter anderem mit ihrem geplanten Ausbau der Produktions- und Importkapazität auf dieses Ziel hin.

Wie sich die Preise für Wasserstoff in Zukunft tatsächlich gestalten werden, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, wie Entwicklungen in Produktion, Transport und Speicherung oder auch Förderungen. Eine Studie von Frontier Economics für den DVGW geht von einem Wasserstoffpreis von 12 Cent/kWh für 2035 und von 11 Cent/kWh für 2045 aus.11

Auch wenn manche kritische Quellen ein höheres Preisniveau voraussagen, wird der Preis für Wasserstoff tendenziell eher unter dem Niveau von Wärmenetzen bleiben. Andreas Schick ist überzeugt:

„Auf lange Sicht wird sich hier das marktwirtschaftlich attraktivste Angebot durchsetzen.“

Industrie: Grüner Wasserstoff als Schlüssel zur Dekarbonisierung

In der Industrie liegt das größte Potenzial für den Einsatz von Wasserstoff, da viele Prozesse in diesem Sektor kaum elektrifizierbar sind. Beispiele sind die Zementindustrie, die Papier- und Glasindustrie oder die Stahlindustrie.

Hier spielt Wasserstoff eine zentrale Rolle, um einerseits die Klimaziele zu erreichen und andererseits technologieoffen bezahlbare Energiepreise anbieten zu können – und somit den Wirtschaftsstandort Deutschland zu erhalten.

In der Stahlindustrie beispielsweise ließe sich mit Wasserstoff Roheisen zukünftig emissionsfrei herstellen, da er Kohlenstoff als Reduktionsmittel ersetzen könnte. In der chemischen Industrie wird aktuell hauptsächlich fossiler Wasserstoff genutzt, unter anderem für die Herstellung von Ammoniak.

Ammoniak ist ein zentraler Bestandteil von Düngemitteln und spielt in der Landwirtschaft eine wichtige Rolle im Hinblick auf die internationale Ernährungssicherheit. Die Umstellung auf grünen Wasserstoff im Rahmen einer Molekülwende könnte in Zukunft die klimaneutrale Produktion von Ammoniak ermöglichen.

Um Wasserstoff in den benötigten Mengen bereitzustellen, wird im Rahmen der Nationalen Wasserstoffstrategie die Anbindung industrieller Cluster an das zukünftige Wasserstoff-Kernnetz diskutiert. Die Herausforderung liegt darin, die Versorgungssicherheit und die Kostenreduktion durch die Ausweitung der inländischen Produktion und der Importe zu gewährleisten.

Wärme: Grüner Wasserstoff in der kommunalen Wärmeplanung

Im Wärmesektor wird Wasserstoff vor allem mit Hinblick auf die kommunale Wärmeplanung als Schlüsseltechnologie für die Dekarbonisierung diskutiert. Großes Potenzial bietet das Konzept Fuelswitch: Bestehende Kraftwerke für Nah- und Fernwärmeversorgung werden schrittweise von Kohle auf klimafreundlicheres Erdgas umgerüstet, um dann zukünftig mit klimaneutralen Energieträgern wie Wasserstoff betrieben zu werden.12

Viele der bestehenden Kraftwerke sind bereits H2-fähig bzw. können vergleichsweise unaufwändig umgerüstet werden. Das erleichtert eine Molekülwende. Denn so lässt sich bei Bedarf die bestehende Infrastruktur effizient für die klimafreundliche Wärmeversorgung ohne fossile Energieträger nutzen.

Eine weitere Option ist perspektivisch auch die lokale Verwendung von Wasserstoff in Gebäuden bzw. direkt bei den Endverbrauchenden. Entsprechendes Potenzial bieten Blockheizkraftwerke, die mit Brennstoffzellen arbeiten. Diese wandeln Wasserstoff in Wärme um und erreichen dabei emissionsfrei hohe Wirkungsgrade.

Auch H2-fähige Gasheizungen bieten die Perspektive, zukünftig vermehrt Wasserstoff direkt bei den Verbrauchenden zu Hause zur Wärmeerzeugung zu nutzen. Beide Konzepte werden aktuell getestet und weiterentwickelt.

Gasheizung mit 100 % H2-ready-Potenzial

Jetzt zuverlässig und zukunftssicher heizen!

Informieren und Angebot anfordernVerkehr: Grüner Wasserstoff für klimaneutrale Mobilität

Ein weiterer Bestandteil der Nationalen Wasserstoffstrategie ist die Dekarbonisierung des Verkehrssektors. Wasserstoff als Treibstoff spielt vor allem in Bereichen eine Rolle, die schwer elektrifizierbar sind.

Die Molekülwende ist hier schon vorangeschritten, am weitesten entwickelt ist der Schwerlastverkehr. Diverse Hersteller entwickeln und erproben wasserstoffbetriebene Lkw, vereinzelt werden sie bereits kommerziell eingesetzt.

Auch an einem Einsatz von Wasserstoff im Schiffs- und Flugverkehr wird aktuell geforscht. Die Vorteile der Wasserstofftechnologie für diese Bereiche liegen in höheren Reichweiten und kürzeren Betankungszeiten im Vergleich zu Batterien.

Eine Herausforderung stellt noch die Infrastruktur für Wasserstofftankstellen dar. Aktuell gibt es in Deutschland rund 90 Wasserstofftankstellen. Für eine breite kommerzielle Nutzung muss die Stückzahl deutlich erhöht werden.

Im Bereich Pkw spielt das Thema Wasserstoff nur eine Nebenrolle. Die Transformation beruht hier auf Elektronen, ist also elektrisch. Batteriebetriebene Fahrzeuge dominieren die Entwicklung aufgrund der effizienteren Energieumwandlung, der zugänglicheren Ladeinfrastruktur und der kostengünstigeren Treibstoffe.

Lesen Sie unseren Blogbeitrag Wasserstoff und Brennstoffzelle für klimaneutralen Schwerlastverkehr.

Fazit

Grüner Wasserstoff ist eine Schlüsseltechnologie für eine klimaneutrale Zukunft und wichtiger Teil einer Molekülwende. Die grünen Moleküle schaffen Lösungsperspektiven für unseren hohen Energiebedarf und für die Speicherproblematik von Strom aus erneuerbaren Energien.

Wasserstoff als Energieträger kann einen enormen Beitrag zur Dekarbonisierung in den Sektoren Industrie, Wärme und Verkehr leisten. Hier gibt es Bereiche, die nicht oder nur schwer zu elektrifizieren sind und in denen Wasserstoff eine Alternative zu fossilen Energieträgern ist.

Die Bundesregierung schafft mit der Nationalen Wasserstoffstrategie die notwendigen Voraussetzungen, Wasserstoff in Zukunft kosteneffizient und in ausreichender Menge zur Verfügung zu stellen. Dazu gehört der Ausbau der Wasserstoffnetze wie z. B. das Wasserstoff-Kernnetz, mit dem Wasserstoff über große Distanzen transportiert werden kann.

Ein weiterer Schritt ist, auch die Verteilnetze H2-ready zu machen, da der Großteil der Abnehmenden aus Haushalten, Gewerbe und Industrie an diese Netze angeschlossen sind. Die Ausweitung der inländischen Produktionskapazitäten und der Import sowie die Anpassung gesetzlicher Regelungen sind weitere entscheidende Faktoren.

All diese Entwicklungen bringen hohe Investitionskosten mit sich, die sich aber nur geringfügig auf die Preise der Verbrauchenden auswirken werden.

In der Praxis hat sich bereits einiges getan: Erste Ortschaften testen die Wärmeversorgung mit Wasserstoff, deutsche Produktionsanlagen erzeugen kleine Mengen grünen Wasserstoffs, und einige wasserstoffbetriebene Lkw kommen bereits im Güterverkehr zum Einsatz. Hier werden wir in Zukunft noch einiges an Entwicklung sehen, perspektivisch sogar im Schiffs- und Flugverkehr.

Was die Zukunft auch bringt, klar ist: Wasserstoff spielt bei der Energiewende in Deutschland eine Schlüsselrolle.

Belege

- https://www.bmuv.de/pressemitteilung/markthochlauf-fuer-wasserstoff-beschleunigen-bundeskabinett-beschliesst-fortschreibung-der-nationalen-wasserstoffstrategie ↩︎

- https://www.dvgw.de/medien/asue/vortrag/philipp-ginsberg-dvgw-wasserstoffnetzplanung-aktuell.pdf ↩︎

- https://www.ewi.uni-koeln.de/cms/wp-content/uploads/2024/04/2024_04_Abschlussbericht_Netzentgelte_BW_DE.pdf ↩︎

- https://www.dvgw.de/medien/dvgw/verein/presse/download/nutzungskosten/endbericht-ewi-wasserstoffnetzentgelte.pdf ↩︎

- https://www.netze-bw.de/unsernetz/netzinnovationen/wasserstoff-insel ↩︎

- https://www.esb.de/h2direkt ↩︎

- The European Hydrogen Backbone (EHB) initiative | EHB European Hydrogen Backbone ↩︎

- https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Dossier/wasserstoff.html ↩︎

- https://www.wun-h2.de/ ↩︎

- https://www.enbw.com/unternehmen/themen/wasserstoff/gruener-wasserstoff.html#produktion-von-gruenem-wasserstoff-in-deutschland ↩︎

- https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2024/07/20240724-importstrategie-wasserstoff.html#:~:text=Die%20Bundesregierung%20geht%20von%20einem,Importanteil%20nach%202030%20weiter%20steigt. ↩︎

- dvgw-frontier-h2-preise-und-kosten-factsheet.pdf ↩︎

- https://www.enbw.com/unternehmen/themen/kohleausstieg/fakten-zum-fuel-switch.html ↩︎